¿Por qué Henry Kissinger sigue libre?

El 11 de septiembre de 2013 cientos de miles de chilenos recordaron solemnemente el cuarenta aniversario del hecho terrorista ocurrido en su nación. Fue en esa fecha, en 1973, que los militares chilenos con la generosa provisión de fondos y armas proporcionados por Estados Unidos y el asesoramiento de la CIA y otros agentes, derrocaron al gobierno democráticamente elegido del socialista moderado Salvador Allende. A continuación, vinieron dieciséis años de represión, tortura y asesinatos implementados por el régimen fascista de Augusto Pinochet mientras que las multinacionales de EE.UU. -IT&T, Anaconda Copper y otras- volvían a obtener grandes ganancias. Las ganancias de tales empresas, junto con la preocupación de que la gente de otros países puedan seguir el ejemplo de independencia fueron la verdadera razón para el golpe de estado, e incluso, la tendencia hacia la nacionalización marcada por Allende no podía ser tolerada por los hombres de negocio de EE.UU.

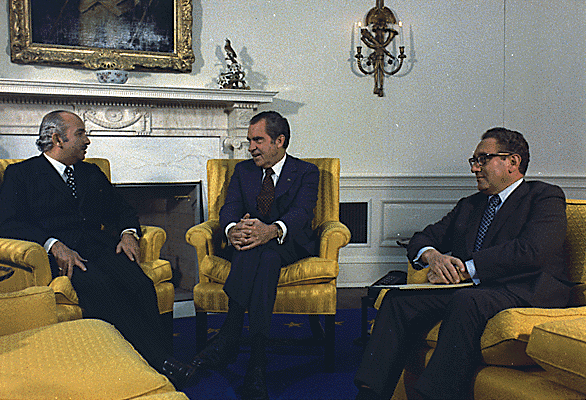

Henry Kissinger fue consejero de seguridad nacional y uno de los principales diseñadores -quizás, el principal- del golpe en Chile. Los golpes instigados por EE.UU. no eran nada nuevo en 1973, ciertamente no en América Latina. Kissinger y su jefe Richard Nixon continuaban una tradición violenta que se desplegó a lo largo del siglo XX y continuó en el XXI. Véase, por ejemplo, el golpe en Venezuela en 2002 (fallido) y el de Honduras en 2009 (exitoso). Donde sea posible, como Guatemala en 1954 y Brasil en 1964, los golpes fueron el método preferido para responder a las insurgencias populares. En otras instancias, la opción elegida fue la invasión directa con fuerzas estadounidenses, como sucedió en varias ocasiones en Nicaragua, la República Dominicana y otros países.

El golpe en Santiago ocurrió en el momento en que la agresión de EE.UU. en Indochina estaba disminuyendo después de más de una década de terror. Desde 1969 hasta 1973 Kissinger, al lado de Nixon, estuvo a cargo de la carnicería en Vietnam, Camboya y Laos. Es imposible saber con exactitud cuántas personas fueron asesinadas durante aquellos años; todas las víctimas eran consideradas enemigos, incluyendo la vasta mayoría que no eran combatientes. Además, EE.UU. nunca estuvo predispuesto a estimar la cantidad de muertes del enemigo. Las estimaciones de indochinos matados por EE.UU. parte de la cifra de cuatro millones y son probablemente más, quizás muchos más. Haciendo una extrapolación razonable hay más de un millón de personas asesinadas mientras Kissinger y Nixon estuvieron en el poder.

Además, una cantidad innumerable de indochinos han muerto en los años posteriores por los efectos de las dosis masivas de Agente Naranja y otras armas químicas de destrucción masiva usadas por EE.UU. Muchos de nosotros aquí conocemos (o, tristemente, conocíamos) a soldados que estuvieron expuestos a estos químicos; multipliquemos estos números por 1.000 o 10.000 o 50.000; y aunque sea imposible hacer un recuento preciso, sí podemos empezar a entender el impacto en los habitantes y en los territorios que fueron tan minuciosamente envenenados por la política de EE.UU.

Investigaciones realizadas por diversas organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, indican que al menos 25 mil personas murieron en Indochina desde el fin de la guerra por bombas que EE.UU. dejó diseminadas en las zonas rurales; y una cantidad equivalente de personas sufrió mutilaciones. Como lo sucedido con el Agente Naranja, los efectos de muerte y vidas arruinadas por explosiones continúan hasta hoy. Cuarenta años después, la guerra sigue para la gente de Indochina, y probablemente seguirá por varias décadas más.

Cerca del final de su época en el gobierno, Kissinger y su nuevo jefe Gerald Ford dieron el visto bueno para que el dictador indonesio Suharto invadiera Timor Oriental en 1975, un acto ilegal de agresión implementado con armas hechas en EE.UU. y provistas por EE.UU. Suharto tenía una larga historia como testaferro de los intereses económicos de las compañías norteamericanas. Ascendió al poder con el golpe de 1965, también con el apoyo determinante y las armas de Washington, e inició un año de reino de terror en el que las fuerzas de seguridad y los militares asesinaron a más de un millón de personas (Ammistía Internacional, que raramente da datos de los crímenes del imperialismo estadounidense, dio la cifra de un millón y medio).

Además de proveer el apoyo esencial en recursos, Kissinger y Ford bloquearon todo esfuerzo de la comunidad internacional para detener la matanza, cuando la escala terrible de la violencia en Indonesia trascendió las fronteras. El embajador ante la ONU, Daniel Patrick Moynihan se vanagloriaba abiertamente de su triunfo. Nuevamente, el principio rector del imperio, el que Kissinger y los de su tipo aceptan como algo tan natural como respirar, es que no se puede permitir la independencia. Esto se aplica hasta para un país tan pequeño como Timor Oriental, donde las oportunidades de inversión son mínimas, porque la independencia es contagiosa y puede propagarse a lugares mucho más cruciales, como la rica Indonesia con abundancia de recursos. En 1999, hacia el fin de la ocupación indonesa, habían sido eliminados 200.000 timorenses, un 30% de la población. Este es el legado de Kissinger, muy bien comprendido por los residentes del hemisferio Sur, no importa cual sea el grado de negación, ignorancia o confusión mental de los intelectuales aquí (en EE.UU.).

Si EE.UU. alguna vez se convirtiera en una sociedad democrática, y si alguna vez integrara la comunidad internacional como miembro responsable interesado en la paz y no en la guerra, con el fin de promover la cooperación y la ayuda mutua en lugar de la dominación, tendríamos que responder por los crímenes de aquellos que actuaron en nuestro nombre, como Kissinger. Nuestra indignación ante los crímenes cometidos por los enemigos oficiales como Pol Pot no es suficiente. La camarilla de malos líderes norteamericanos desde Kennedy en adelante causaron muchas más muertes en Indonesia que el Khmer Rouge, y los responsables deben ser juzgados y tratados acorde con lo que son.

La urgencia de la tarea es resaltada por la alarmante proliferación de la política de agresión de EE.UU. Millones de personas en el mundo, sobretodo en una revitalizada América Latina, tratan de terminar con el ethos "la razón de la fuerza", que ha sido el precepto rector de EE.UU. desde su origen. El 99% de nosotros aquí, quienes no tenemos ningún interés invertido en el imperio, haríamos bien en unirnos a ellos.

Hay signos estimulantes al respecto, como la cancelación de los ataques de EE.UU. contra Siria, por ejemplo. Además, individuos con diversos grados de participación en la política imperial, han sido interpelados. Por ejemplo, David Petraus fue objeto de escraches desde que fue contratado por CUNY (Universidad de la ciudad de Nueva York) para enseñar un curso; en 2010 Dick Cheney tuvo que cancelar un viaje a Canadá porque el clamor por su arresto se fue haciendo demasiado fuerte; mucho después del fin del reinado de Pinochet, un magistrado español ordenó su arresto por violaciones a los derechos humanos. Pinochet fue detenido en Inglaterra durante 18 meses y fue liberado por razones de salud. A principios de este año, Efraín Ríos Montt, uno de los secuaces de EE.UU. en Guatemala, fue condenado por genocidio, aunque sus cómplices que siguen en el poder han intervenido en su favor obstruyendo la justicia. La primavera pasada, Condoleeza Rice estuvo obligada a cancelar su discurso de fin de año académico en la Universidad de Rutgers ante la indignación estudiantil por su participación en crímenes de guerra.

Se necesita ejercer más presión para que los aliados de EE.UU. en crímenes de guerra, como Paul Kagame reciban el mismo tratamiento que Pinochet. Más importante quizás sería que los que vivimos en EE.UU. escrachemos a Rumsfeld, a los dos Clinton, Rice, Albright, Powell, para nombrar unos pocos, por sus crímenes contra la humanidad, cada vez que se muestren en público, como se ha hecho con Petraeus. Esto se aplica especialmente a dos de nuestros más recientes "Jefes de Criminales de Guerra", Barack Bush y George W. Obama.